Отражение этапов «коллективного мыслестрадания» в «Кипарисовом ларце» И. Анненского («Трилистник призрачный»)

Автор: Шевчук Юлия Вадимовна, Башкирский государственный университет

Лиризм Анненского является оригинальным творческим воплощением нераздельности интеллектуальной и эмоциональной жизни автора. Источником «бесконечной интимности» (В. Розанов) [15] поэта является его реальный духовный опыт мучительного осознания себя в мире и мира в себе – опыт многогранной биографической личности (высокопоставленный чиновник и творец) и человека, чрезвычайно отзывчивого по отношению к «чужому» сознанию.

Думается, Анненскому близок интеллектуальный лиризм Достоевского, пропустившего через себя много разных идей и создавшего «психологическое чудо», особый «тон», о котором В. Розанов («Чем нам дорог Достоевский? (К 30-летию со дня его кончины)») писал: «<…> в нем было немножко «души мира», частица которой конечно есть «и во мне», есть она в «каждом» [15]. Именно в творчестве Достоевского Анненский-критик обнаруживает метод, который, на наш взгляд, должен быть применен при освоении его собственного поэтического творчества, – символизм сознания.

В 1906 году А. Блок, опубликовавший рецензию на первую книгу Анненского «Тихие песни» (1904), заметил: «Следует отметить способность переводчика вселяться в душу разнообразных переживаний» [4, 620]. Младший современник Анненского имел в виду переводы из французской литературы, однако именно указанное свойство определит своеобразие лиризма в «Кипарисовом ларце», станет фактором, влияющим на смысл и строй итоговой книги стихов одного из самых загадочных русских символистов. Н. Гумилев завершил мысль Блока своим замечанием о том, что Анненский «находит нити, связывающие судьбу датского принца с нашей» [9, 173]. Действительно, отдаленное «чужое» переживание поэт умеет представить незабытым, близким, своим, нашим. Анненский считал, что к началу ХХ века «фантом творческой индивидуальности почти исчерпан» в европейской культуре. Он писал: «И потому позвольте мне не развивать мыслей о том, как центр чудесного должен быть перемещен из разоренных палат индивидуальной интуиции в чашу коллективного мыслестрадания <…>» [2, 477].

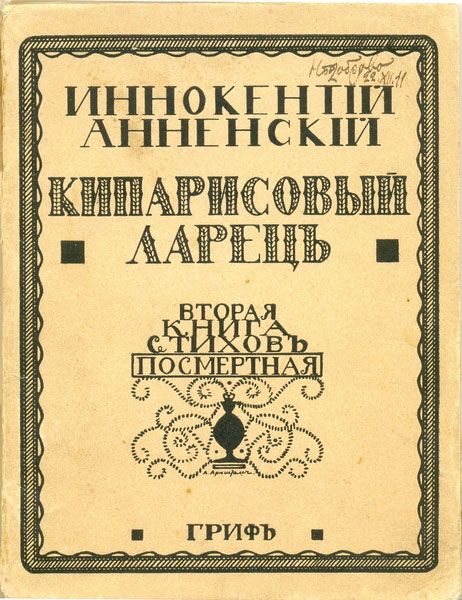

В «Кипарисовом ларце» (1910), изданном сразу после смерти поэта, Анненский предпринимает попытку «сберечь в себе, сделав собою» [2, 5], основные формы переживания человеком внешнего мира (мировоззренческие эмоции и настроения), порожденные парадигмой мышления конкретной эпохи и постепенно накапливающиеся в «памяти» культуры, превращаясь в устойчивые формулы. «Абсолюты» сознания тяготят мыслящего человека, он ощущает себя у них в плену. Анненский писал о бремени, которое взвалилось на его современника тяжким душевным грузом: «Никому из нас не дано уйти от тех идей, которые, как очередное наследие и долг перед прошлым, оказываются частью нашей души при самом вступлении нашем в сознательную жизнь» [2, 411]. Однако, в сущности, на всех этапах человек оказывался обремененным прошлым идейно-эмоциональным «наследием», выстраивающимся вокруг своеобразных вневременных ситуаций, «нервных узлов», в сферу которых попадает инстинкт и мысль, плоть и душа, «жизнь» и «сознание». Для поэта в качестве сущностных «точек отсчета» выступают психическая реакция человека на природу и отношение полов, двигательной силой, постепенно развивающей и усложняющей душу, является творческая способность человека, присущее ему этическое и эстетическое чувство и, соответственно, понимание морали и искусства.

«Кипарисовый ларец» составлен из трех разделов. В последовательности «Трилистников» поэт выдерживает принцип поступательного движения от мифических времен до современности, его интересуют не реалии материальной жизни, ни социально-исторические события Европы, а движение коллективных настроений. В «Складнях» в качестве главного символа выступает сознание (акцент сделан на подсознании, где клубятся инстинкты и страхи) современника, впитавшего в себя переживания поколений и масс людей и отгородившегося от природы собственным, самоценным мироощущением. Автор «возвращает» субъекту ощущение «субстрата жизни» [2, 206] в «Разметанных листах», Анненский таким образом пытается преодолеть трагедию самосознания: источником переживания становится материя слова («Невозможно»), сердечное воспоминание о прошлом («Сестре»), звук падающих капель («Тоска медленных капель»), голоса людей на улице («Нервы (Пластинка для граммофона)») и проч., однако восприятие героя не может освободиться от мыслей, мешающих чистоте непосредственного соприкосновения с вещным миром.

Динамика развития художественного целого под названием «Трилистники», на наш взгляд, такова, что можно говорить о нескольких группах трилистников, представляющих три этапа переживания в истории европейской культуры (рождение сознания в тесной связи с природой – развитие творческих возможностей и внутреннего мира – отпадение «я» от мира вещей и людей). Изначально в сферу коллективного сознания входят мифологические представления, подчеркивающие древнюю нерасторжимость с природой, затем – образы, усвоенные людьми из искусства (Дон Жуан, Фауст, Парсифаль). Состояние сознания многих людей Анненскому удается объемно передать за счет столкновения в «Трилистниках» различных «ценностных контекстов», точек зрения, голосов. Одной из первых в человеческом сознании складывается структура дискретного восприятия времени (вечность – длительность – мгновение) и конфигурации пространства (важную роль играет оппозиция «изнутри» – «снаружи»). Анненский проводит идею постепенного усложнения сознания за счет открытия перспективы, относительности движения, разделения времени на биологическое и субъективное). В «Трилистниках» возникают отсылки к философским учениям и научным теориям, которые влияли на восприятие человеком окружающей жизни (Платон, Ламетри, Паскаль, Декарт), произведениям мировой литературы, сохраняющим идейно-эмоциональные следы своей эпохи (их авторы не названы прямо – присутствие выдают цитаты, аллюзии, реминисценции, как своеобразные формы переживания выступают жанры ямбов, сонета, баллады). Особого филологического внимания требует попытка Анненского использовать языковые формулы, способные хранить и передавать «память» о переживании поколений (например, построение фразы по синтаксической схеме из «Паруса» Лермонтова в «Трилистнике обреченности»).

«Трилистник призрачный» можно считать кульминационным во второй группе трилистников, где художественно выражается переживание человека, противопоставившего природному порядку вещей собственные идеалистические построения. Парадоксальность ситуации Анненский находит в том, что наша внутренняя жизнь чем полнее становится, тем настойчивее ищет возможности воплощения творимого ею Идеала в реальности. Мысль, с одной стороны, превращает мир в однородную субстанцию, а с другой – в качестве противовеса внешнему бездействию предлагает новый закон внутреннего действия – coincidentia oppositorum (лат. «совпадение противоположностей»). В трилистнике угадываются обращения Анненского к практике алхимиков и философским учениям эпохи Возрождения (Н. Кузанский, Дж. Бруно).

Призраки Гамлета, Фауста, чернокнижника Финна из «Руслана и Людмилы» возникают в миницикле как знаки особого переживания неполноты и ограниченности «лунного мира», неисполнимого желания человека не просто помыслить, но и воплотить свою грезу. В одной из статей Анненский определил это как «проблему Гамлета» («Гамлет», 1907), для которого «жизнь не может уже быть ни действием, ни наслаждением» [2, 163]. Он пишет: «Этот свободный ум, который даже слов призрака не может вспомнить, так как не от него зависит превратить их в импульс, единственный определитель его действий. <…> Гений Шекспира, поэта и актера, не оставляет нам, однако, никаких сомнений в том, что Гамлет – лицо. И даже чем безумнее толчея противоречий, прикрытая этим именем, тем сильнее для нас обаяние его жизненности» [2, 169]. Внутренняя жизнь человека естественна, реальна, ценна, но это особого рода объективность, которая жаждет хоть на миг осуществления в действительности.

Важно отметить, что главным литературным двойником лирического «я» в «Трилистнике призрачном» становится Фауст – историческая личность эпохи Возрождения и в то же время образ-тень, впитавшая в себя мироощущение и мировоззрение поколений европейцев, отражающая средневековые верования и суеверия, фольклор «чернокнижника», уходящий корнями во времена раннего христианства. Фауст Гете, вложившего в образ интеллектуальные переживания всей жизни, в своем страдании возвышается над ученостью алхимиков и механиков, рационалистов и идеалистов – всех тех, кого мучительно одолевала проблема преображения мира не только мыслью, но и действием, искушение воплотить в жизнь самые невероятные идеи.

Ах! Две души вмещать мне суждено,

И грудь их разобщить готова.

Одной хвататься грубо суждено

За этот мир, с его любовным телом;

В другой же все горе вознесено

Высоких праотцев к пределам [Пер. А. Фета: 7, 51].

Для понимания связи гетевского Фауста с проблематикой предыдущего «Трилистника дождевого» важна сцена из трагедии, где главный герой испытывает затруднения с переводом греческого «логоса» в Евангелии от Иоанна. Пытливый ум ученого интересует то, что скрывается за иллюзорностью текста и когда-то должно было быть самой Жизнью – главным творением Бога и, соответственно, первоосновой беспокойной человеческой Мысли. Заметим, что понятие «метаморфоза» имело для Гете-мыслителя и естествоиспытателя особый смысл: мир представлялся ученому как совокупность живых форм, органически развивающихся на всех уровнях бытия – сплошной метаморфозы форм (сущность диалектики органического Гете проследил прежде всего на растительных и животных формах, подтверждением родства человека со всем животным миром, в частности, стало его самостоятельное открытие в 1784 году межчелюстной кости).

Написано: «Вначале было слово».

Вот я и стал! Как продолжать мне снова?

Я слову не могу воздать такую честь,

Иначе нужно перевесть,

Коль верно озарен исход тяжелых дум.

Стоит написано: «Вначале был лишь ум».

На первой строчке надо тщиться,

Чтобы перу не заблудиться!

Ум та ли власть, что все подвигнув сотворила?

Должно б стоять: «была вначале сила».

Но в миг, как собралась писать рука моя,

Предчувствую, что все не кончу этим я.

Вдруг вижу свет! Мне дух глаза открыл!

И я пишу: «Вначале подвиг был» [Пер. А. Фета: 7, 54].

В стихотворении «Nox vitae» (пер. с лат. «ночь жизни») Анненский описывает состояние героя, теряющего ощущение реального движения в мире и переживающего внутренний покой-отчуждение как смерть (на протяжении лирического сюжета разворачивается метафора, вынесенная в заглавие). Исследователь И. Смирнов справедливо замечает, что «художественное мышление Анненского было по преимуществу метонимичным», все элементы мироустройства объединены по смежности [17, 79]. «Неразличение внешнего и внутреннего – частный случай более широкого изоморфизма, которым Анненский наделял части и категории универсума; в «Nox vitae» верх совпадает с низом, ночь – со смертью, мир насквозь однороден» [17, 78]. «Лазурь» мира, от которой человека уводит интенсивная внутренняя жизнь, сменяется «лунным холодом» самосознания. Метонимичность Анненского является типичной формой его интеллектуального переживания: элементы метонимии и процесс восстановления целостности на качественно новом уровне входят в структуру и движение лирического сюжета. В первом стихотворении автор изображает состояние сознания, набрасывающего на мир «сеть» собственного видения и проявляющего способность к самоуглублению. Ритм внутреннего движения мысли соотнесен со сменой дня и ночи: тень постепенно переходит в состояние тьмы и покоя, от операции членения («Но… ветер… клены… шум вершин») ум переходит к синтезу, сцеплению частей («Как странно слиты сад и твердь»). Лирический герой устремляется к тайне целостности, которая сопровождается движением «в себя», отчуждением от чувственного переживания. В первой строфе еще улавливается тень самой жизни, соприкосновения предметов, их притяжение друг к другу – яркие ягоды крушины окрашивают красным цветом малокровный жасмин.

Отрадна тень, пока крушин

Вливает кровь в хлороз жасмина… [3, 111].

Внутреннее движение мысли, познающей мир через соединение его элементов по смежности и выясняющей закономерности целого, замирает в однородности и неподвижности. Нам представляется необходимым указать на возможную связь метафорического образа «ночи жизни» с философскими представлениями о мире ученых эпохи Возрождения, взгляды которых на столетия вперед определят путь науки и коллективного мировосприятия. В трактатах Н. Кузанского, чье творчество знаменует собой переход от средневековой к новоевропейской философии, в частности, прозвучало и его последователями было развито предположение о бесконечности мира и неделимости Единого (которому ничто не противоположно и которое есть все), познающегося человеческим разумом с помощью сопряжения противоположностей. Современный историк философии П. Гайденко отмечает: «Отождествление «абсолютного верха» и «абсолютного низа» – вот тот принцип, который начиная с Кузанца входит в философию и который кладет начало не только философии нового времени, но и новой науке, формирующейся в XVI–XVII вв. Это отождествление «наивысшего» и «наинизшего», методически оформившееся в диалектике «совпадения противоположностей», мы находим затем не только у Джордано Бруно, но и у Спинозы, Шеллинга, Гегеля, т. е. у наиболее выдающихся мыслителей нового времени. А с другой стороны, этот же принцип получает свое выражение и в математике XVI–XVII вв., в инфинитезимальном методе, а также в новой науке – механике, особенно у Галилея <…>» [6]. Вслед за Н. Кузанским Дж. Бруно считал, что имеется первое начало Вселенной, которое равным образом должно быть понято как такое, в котором уже не различаются больше материальное и формальное и о котором из уподобления ранее сказанному можно заключить, что оно есть абсолютная возможность и действительность («Диалоги» Дж. Бруно).

Как странно слиты сад и твердь

Своим безмолвием суровым,

Как ночь напоминает смерть

Всем, даже выцветшим покровом [3, 111].

Анненский описывает искреннее удивление героя, сознающего, что, мыслью останавливая трансформации жизни, ее движение ради познания, он в результате достиг ощущения приближения к тайне целостности, но покой этот обернулся острым переживанием окружающей пустоты.

А все ведь только что сейчас

Лазурно было здесь, что нужды?

О тени, я не знаю вас,

Вы так глубоко сердцу чужды.

Неужто ж точно, боже мой,

Я здесь любил, я здесь был молод,

И дальше некуда?.. Домой

Пришел я в этот лунный холод? [3, 112].

В двух последующих стихотворениях трилистника Анненский разворачивает метафору «дом – душа». В «Квадратных окошках» возникает символический пейзаж духовных устремлений и воображаемого пути человека, находящегося в доме с квадратным окном. Физическое тело не покидает своей кельи, а «дума-странница» имеет возможность покорять времена и пространства, однако путь ее не ясен, крылья сложены от мучительно однообразного странствия («О, дали лунно-талые, / О, темно-снежный путь, / Болит душа усталая / И не дает заснуть» [3, 112]). Знак круга, вписанного в квадрат («Квадратными окошками / Беседую с луной» [3, 112]), важен для понимания философской сути переживания у Анненского. «Квадратура круга» является одной из самых известных в науке неразрешимых задач на построение с помощью циркуля и линейки, она заключается в нахождении способа построения квадрата, равновеликого по площади данному кругу. В этой задаче большое значение имеет не достижение решения с помощью математических вычислений, а именно практическая сторона – решить ее надо с помощью циркуля и линейки, то есть не порывая, так сказать, с жизненными реалиями. Усиленные изыскания древних греков, пытавшихся в свое время найти решение, повлияли на их успехи в области геометрии. В 1458 году Н. Кузанский пишет свой труд «De Mathematica Perfectione», в котором иначе ставит вопрос о квадратуре круга: отказывается от точного определения равенства прямой и кривой и прибегает к тому, что он называл «умным видением» (vision intellectuelle); он виртуозно применяет геометрические и арифметические величины для иллюстрации философских понятий. С него начинается новый этап изучения проблемы. Спустя несколько десятилетий механический способ решения «квадратуры круга» предложил Леонардо да Винчи [См. об этом: 1, 71]. И даже математическое доказательство невозможности «квадратуры круга» не мешало вслед за ними многим энтузиастам тратить годы на решение этой проблемы. Так, при жизни Анненского в книжные магазины продолжали поступать брошюры, в которых авторы все еще пытались решить неразрешимую задачу (факт, указанный В. Витковским в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона», статья «Квадратура круга» [5]). К этому времени в языке устойчивое выражение «квадратура круга» уже обозначало безнадежное, бессмысленное или тщетное предприятие.

Лирический субъект у Анненского – монах и отшельник – очарован собственной фантазией, видением ума («Она была желаннее / Мне тайной и луной. / За чару ж сребролистую / Тюльпанов на фате / Я сто обеден выстою, / Я изнурюсь в посте» [3, 113]). Однако дума, совершая свое бесконечное движение, всякий раз тревожит человека «пустотой оконченного дня» [3, 113], а инфернальная сила навевает воспоминание о плотском чувстве к женщине («Ты помнишь сребролистую / Из мальвовых полос, / Как ты чадру душистую / Не смел ей снять с волос? // И как, тоской измученный, / Так и не знал потом – / Узлом ли были скручены / Они или жгутом?») и предлагает герою соприкосновение с воплощенным Идеалом («А знаешь ли, что тут она?» [3, 113]). Попытка приоткрыть «живую, как дым» чадру возлюбленной оборачивается крахом Идеала.

Сведение воедино переживаний в эмпирической действительности и высоких представлений о жизни оказывается такой же неразрешимой задачей, как «квадратура круга». Исследователь О. Ронен в статье, посвященной проблеме «памяти» трехстопного ямба с мужскими и дактилическими окончаниями и его семантической функции в «Квадратных окошках», так характеризует впечатление, произведенное на него стихотворением: «<…> ничего страшнее Анненского не читал, и ничего более зловещего, чем «Квадратные окошки». Даже у Бодлера и Аттилы Йожефа не выражены с такой едкой скорбью мука опозоренного идеала и крестный путь обреченной красоты» [16]. Литературовед указывает на перекличку лирического сюжета в стихотворении Анненского с историей Финна и Наины из «Руслана и Людмилы», а общий смысл стихотворения формулирует следующим образом: «<…> в нем вся история романтического настроения. Это позднее воспоминание о романтическом культе недостижимого идеала и о раннем предчувствии старости и падения, сопутствовавшем ему с самого начала» [16]. В семиотическом анализе поэтики Анненского И. Смирнов пишет, что в «Квадратных окошках» «попытка возрождения любви влечет за собой активизацию состоящей из предметов мещанского обихода границы, которая разделяет персонажей. Развитие темы завершается трансфигурацией женского образа в гротескно-мужской» [17, 74–75]. Е. А. Некрасова определила развязку сюжетной линии стихотворения как логически последовательное завершение темы «недозволенной», грешной любви [11, 74].

Вышеприведенные замечания исследователей указывают на существенные грани смысла стихотворения, однако они не раскрывают личного значения главного символа – квадратных окошек. Главным литературным источником образной системы произведения становится, на наш взгляд, «Фауст» Гете. Первая сцена после «Прологов» происходит ночью в комнате Фауста, который разочаровался в своих теоретических знаниях, почерпнутых из философии, медицины, права и богословия, и обращается к магии, вызывает на собеседование Духа земли («<…> Чтоб силы мне предстали сами / А не возился бы я над словами» [Пер. А. Фета: 7, 31]), и просит ночное светило помочь ему вырваться на простор жизни. В описании кабинета у Гете есть деталь, которой Анненский придал более широкий символический смысл, – расписные стекла, отделяющие тесноту ума от свободного жизненного пространства.

Увы! Не в той же ль я тюрьме?

Нора, в которой душно мне,

Где даже свет небес дневных

Тускней от стекол расписных! [Пер. А. Фета: 7, 32].

Анненский противопоставил «сребролистые» цветы на чадре и фате возлюбленной и «чахлые горошки» с «мертвой резедой», сквозь которые смотрит вдаль его лирический герой. Между ними нет совпадения, как между квадратом и кругом, миром идеальным и реальным. У Гете Фауст в отчаянии произносит:

Взамен природы всей живой,

Куда Господь послал людей,

Живу в пыли я лишь гнилой

Звериных да людских костей. [Пер. А. Фета: 7, 32].

Ученый понимает, что «трезвым умом» ему не совладать с миром, поэтому обращается к символам и магии алхимиков. В стихотворении Анненский не случайно использует геометрический знак («квадратура круга») и символику цветов. Известно, что в средневековой алхимии, объединившей в себе знания Востока и Запада, философию, религию и науку, цветком какого-либо растения называли сущность понятия, греческое наименование которого созвучно названию этого растения. Возлюбленная героя является ему сначала в чадре «из мальвовых полос», а затем в фате с тюльпанами: мальва имеет второе название «Просвирник», а тюльпан, как правило, ассоциируется с кроваво-красным цветом лепестков. Тексты алхимиков – это своего рода тайнопись, они предполагали присутствие несколько смысловых уровней, где символы одновременно означали и стадии «технологического» процесса превращения металлов-первоэлементов, соответствующих стихиям огня, воды, земли и воздуха, и этапы трансформации человеческой души на ее пути к высшему очищению и «обожению». Например, то, что сейчас называется алхимической трансмутацией, у александрийцев обозначалось словом «metabolh». Оно одновременно означает и переход из одного состояния в другое, и мистическое Пресуществление хлеба и вина в Плоть и Кровь Христову в таинстве Евхаристии [См. об этом: 14, 11–69; 18]. Думается, что в витражно-цветочной символике Анненского и характеристике «сребролистая», связанной с металлом, заключается не просто образ воспоминания монаха о прошлом, но этапы его духовного пути к Непорочной невесте, к Премудрости Божией, которые он преодолел на протяжении своей аскетической жизни. Алхимический брак нередко трактуется как соединение Христа и Церкви – небесный аналог главной цели Великого Делания (жизни человека).

Ирония автора звучит в финале, когда лирический субъект видит над головой андрогина – женщину «с трясучей бородой» и рожками, конечную цель в достижении Эроса. Интонация выдает его замешательство, мужская ипостась возлюбленной воспринимается монахом с недоумением.

– «Она… да только с рожками,

С трясучей бородой –

За чахлыми горошками,

За мертвой резедой…» [3, 113].

Финальные строки Анненского обращают нас к пушкинскому сюжету о Финне, а также к образу Мефистофеля, который будет сопровождать Фауста в его «практическом» поиске абсолютного человека. Анненский, считающий бесплодной идею преображения мира с помощью чистого Ума, актуализирует языковое значение выражения «квадратура круга» – «бессмысленная трата времени».

«Мучительный сонет» является своеобразным трагическим исходом воспарившей мысли титанов Возрождения. Отметим, что отличная от нашей, интимно-психологическая, интерпретация стихотворения была представлена в одной из работ Л. Я Гинзбург («Частное и общее в лирическом стихотворении», 1980), справедливо указавшей на «сложный семантический рисунок» и постепенное расширение экзистенциальной проблематики произведения, в котором «одухотворение огня предвещает его конечное метафорическое значение» [8, 104]. Форма сонета придает важность и завершенность порыву лирического героя, который дерзко пытается подчинить силы живой природы, сделать материю орудием духа, даже ценой собственной жизни преобразить мир творчеством. Перед собой человек поставил мучительный выбор: либо добиться физического осуществления «сверхсубстанции», в которой бы примиренными предстали первоэлементы природы (вода, огонь, воздух, земля) и вернулась праситуация совпадения противоречий («стать огнем»), ведь Бог предшествует любой противоположности; либо принять мученическую смерть на костре («сгореть в огне»).

О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,

Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне! [3, 114].

Думается, в стихотворении образ новой метонимической целостности, являющейся в образе дома как идеи максимального сближения микрокосма и макрокосма, приближения через частное к общему («душе мира»), и мотив возможного исхода судьбы творца косвенно указывают на фигуру итальянского философа Джордано Бруно. Его мученическая смерть на римской площади Цветов в 1600 году и этические взгляды, проникнутые утверждением «героического энтузиазма» и безграничной любовью к бесконечному, возвышающие человека-творца над повседневностью жизни и уподобляющие его божеству, вполне соотносятся с лирическим сюжетом Анненского, в основании которого лежит трагедия сверхчеловека мыслящего (ср. с образом Иксиона из трагедии Анненского «Царь Иксион»).

Рождению пантеистической натурфилософии Бруно способствовало его внимание к трудам Н. Кузанского, утверждавшего в познании диалектический принцип соединения противоположностей (coincidentia oppositorum) и «отрицательную теологию», исходящую из невозможности положительного определения Бога. Оба философа были убеждены в могуществе человеческого разума и воли над физическими стихиями.

Мне нужен талый снег под желтизной огня,

Сквозь потное стекло светящего устало,

И чтобы прядь волос так близко от меня,

Так близко от меня, развившись, трепетала [3, 113].

Мир, по мнению Бруно, однороден и бесконечен, а его простая субстанция, из которой возникает множество вещей, связана с идеей внутреннего родства противоположностей («О причине, начале и едином», 1584). В бесконечности отожествляются центр и периферия, квадрат и круг, форма и материя, Бог как целое проявляется во всем единичном – «все во всем». Основной единицей бытия является монада, в деятельности которой сливаются объект и субъект, телесное и духовное. В образной системе стихотворения Анненского своеобразными «монадами» становятся отдельные элементы, возведенные диалектическим умом человека на уровень высшей умозрительно-метонимической целостности:

Мне надо дымных туч с померкшей высоты,

Круженья дымных туч, в которых нет былого,

Полузакрытых глаз и музыки мечты,

И музыки мечты, еще не знавшей слова… [3, 113].

Мыслитель Серебряного века Л. М. Лопатин, к трудам которого Анненский относился с большим вниманием, считал, что в философских системах эпохи Возрождения нашло отражение цельное мировоззрение, навеянное влиянием вновь воскресших учений античного периода, получило развитие мистическое отношение к природе, которую наполняли «субстанциальными формами, астральными духами, археями и другими духовидными существами». Богатство внутреннего мира внедряли «внутри видимой вселенной, и человека рассматривали лишь как высшую форму воплощения тех самых внутренних сил, которые одушевляли уже каждый малейший атом. Глубокомысленные философские мечты Джордано Бруно представляют самое художественное и высокое выражение для этого строго мистического, но в то же время столь фантастического миросозерцания» [10, 20].

Итак, художественные поиски Анненского-лирика сопровождались интенсивным погружением автора в современную для него филологию, психологию и европейскую философию различных эпох. «Кипарисовый ларец» стал попыткой своеобразного художественного отклика на идею А. Н. Веселовского о движении в мировой литературе предикативных смыслообразов в виде мотивов и сюжетов, отразивших психические акты человека и типичные формы его жизнеустройства [Подроб. см. об этом: 13]. Также важную роль в формировании смысла и строя лиризма Анненского выполняет погруженность поэта в труды отечественной психологической школы филологов (А. А. Потебни, Д. Н. Овсянико-Куликовского) [Подроб. см.: 12] и работы по этике и истории науки (в частности, его современника Л. М. Лопатина).

Список использованной литературы

1. Александрова Н. В. История математических терминов, понятий, обозначений: Словарь-справочник. СПб.: ЛКИ, 2008. 248 с.

2. Анненский И. Ф. Книги отражений. М.: Наука, 1979. 680 с.

3. Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л.: Сов. писатель, 1990. 640 с.

4. Блок А. А. Ник. Т-о. Тихие песни // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. С. 619–621.

5. Витковский В. Квадратура круга // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/50757/Квадратура

6. Гайденко П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Gaiden/01.php

7. Гете И.-В. Фауст: В 2 ч. / Пер. А. Фета. СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1889. 255 с.

8. Гинзбург Л. Я. Частное и общее в лирическом стихотворении // Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности: Статьи. Эссе. Заметки. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 87–113.

9. Гумилев Н. С. И. Ф. Анненский. Вторая книга отражений // Гумилев Н. С. Соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1991. Т. 3. С. 172–173.

10. Лопатин Л. М. Философские характеристики и речи. М.: ИЦ «Academia», 1995. 328 с.

11. Некрасова Е. А. А. Фет, И. Анненский. Типологический аспект описания. М.: Наука, 1991. 125 с.

12. Пономарева Г. М. И. Анненский и А. Потебня: (К вопросу об источнике концепции внутренней формы в «Книгах отражений» И. Анненского) // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 620: Типология литературных взаимодействий. Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение. Tapту, 1983. С. 64–73.

13. Пономарева Г. М. И. Ф. Анненский и А. Н. Веселовский: (Трансформация методологических принципов акад. Веселовского в «Книгах отражений» Анненского) // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 683: Труды по русской и славянской филологии: Литература и публицистика: Проблемы взаимодействия. Тарту, 1986.С. 84–93.

14. Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М.: Наука, 1979. 392 с.

15. Розанов В. Чем нам дорог Достоевский? (К 30-летию со дня его кончины): http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_chem_nam_dorog_dostievskiy.html

16. Ронен О. Идеал (О стихотворении Анненского «Квадратные окошки») // Звезда. СПб., 2001. № 5: http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/5/ron.html

17. Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977. 204 с.

18. Ютен С. Повседневная жизнь алхимиков в Средние века. М.: Молодая гвардия, 2005. 248 с.

Юлия Вадимовна Шевчук – к. филол. н., доцент кафедры русской литературы и издательского дела БашГУ, г. Уфа. e-mail: julyshevchuk@yandex.ru